En amont d’Ambition France Transports, le GART a formulé 10 propositions pour faire évoluer le modèle économique des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) locales et régionales. Détaillées dans notre ouvrage « Mobilité, repenser le modèle économique », nos propositions rassemblent données chiffrées, exemples concrets et pistes de réflexion qui constituent une base solide pour nourrir le débat public et les échanges à venir dans le cadre de la conférence de financement des mobilités.

L’une d’elles porte sur l’évolution du versement mobilité. Depuis sa création, cette ressource œuvre à la mise en place d’un maillage de réseaux de transport au service du bassin de vie et de ses habitants. Les inquiétudes quant à sa pérennité semblent levées. Dans cette perspective, le GART propose plusieurs pistes d’évolution dont vous trouverez le détail dans cet article dédié.

Qu’est-ce que le versement mobilité ?

Assis sur la masse salariale des employeurs publics et privés d’au moins 11 salariés, cet impôt contribue au financement des AOM locales hors Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités -12 milliards d’euros en 2024, soit environ 45 % de leur budget – tout en permettant de maintenir une tarification abordable. La loi de Finances 2025 a donné la possibilité aux régions d’instaurer un versement mobilité régional plafonné à 0,15 %, dont 10 % seront redistribués aux communautés de communes pour financer leurs politiques de mobilité.

Notre première piste : baisser le seuil du versement mobilité

À sa création et jusqu’en 2015, le seuil du versement mobilité était fixé à plus de 9 salariés. Il concerne, depuis 2016, les employeurs publics et privés d’au moins 11 salariés. Cette hausse du seuil avait pour but d’harmoniser les seuils d’effectifs pour les déclarations sociales. Cette disparité est cependant profondément discutable, car les employeurs de moins de 11 salariés bénéficient tout autant des services de mobilité, sans pour autant contribuer à leur financement. Deux alternatives sont ainsi proposées par le GART.

Comment procéder ?

- Étudier l’abaissement du seuil d’assujettissement.

- Mettre en place un taux réduit en-deçà de 11 salariés.

Notre deuxième piste : faire évoluer les taux du versement mobilité pour les AOM locales

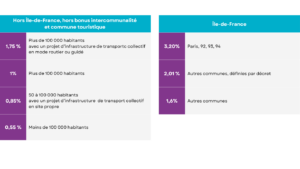

En dehors de la mise en place des bonus « intercommunalité » en 1999 (+ 0,05%) et « commune touristique » en 2010 (+ 0,20%), les taux plafonds du versement mobilité des AOM hors Île-de-France n’ont pas évolué depuis 1992. Certaines collectivités, dont la majorité des AOM dotées d’un transport collectif en site propre (TCSP) lourd, sont ainsi d’ores et déjà au plafond et ne disposent plus de marges de progression possibles. À l’inverse, les évolutions de taux ont été plus régulières en Île-de-France depuis 2012.

Taux plafonds de versement mobilité

Comment procéder ?

- Augmenter les taux plafonds du versement mobilité pour les différentes strates d’AOM hors Île-de-France, par équité avec Île-de-France Mobilités.

Le déplafonnement du versement mobilité hors Île-de-France pourrait se traduire par :

- Une hausse de 0,5 point des taux plafond du versement mobilité pour toutes les AOM, sans condition.

- Un bonus supplémentaire de 0,2 points si l’une des conditions suivantes est remplie : développement, refonte ou amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement et de fonctionnement nouvelles.

- Un engagement de la collectivité de maintenir une stabilité de la part « employeur » dans les dépenses de fonctionnement de l’AOM (modèle protocole d’accord Île-de-France Mobilités).

- Un accord préalable des parties prenantes directes de la mobilité sur le territoire (usagers / employeurs) selon une procédure de consultation locale à définir.

Comment procéder ?

- Créer un bonus « offre supplémentaire ». Une AOM – d’ores et déjà au taux plafond de versement mobilité – pourrait actionner ce bonus à la condition de justifier d’un développement, d’une refonte ou d’une amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement ou de fonctionnement nouvelles.

- Instaurer un taux réduit de versement mobilité pour les communautés de communes qui n’organisent pas de lignes régulières. Le taux réduit pourrait être de 0,3%. La liste des services de mobilités actives, partagées voire de transport à la demande, devra être mentionnée dans la délibération d’instauration du versement mobilité.

Notre troisième piste : faire évoluer les modalités de collecte du versement mobilité additionnel

Les syndicats mixtes de type « loi SRU » peuvent lever le versement mobilité additionnel pour financer des actions d’intermodalité de manière à favoriser la mobilité entre les territoires de leurs membres. Cinq d’entre eux le font actuellement (SMCTCEL, SMTCH, Hauts-de-France Mobilités, SMTCO et Nouvelle Aquitaine Mobilités), et d’autres y réfléchissent.

La loi d’Orientation des mobilités (LOM) définit le périmètre de perception du versement mobilité additionnel par rapport à la notion d’aire urbaine. Or l’INSEE n’utilise plus cette notion, et les périmètres ne peuvent plus évoluer. Par ailleurs, depuis la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU), le taux plafond de versement mobilité additionnel levé dans les aires urbaines et hors ressort territorial est de 0,5%. Cependant, depuis la LOM, l’ensemble du territoire national est désormais couvert par une AOM. Dans les ressorts territoriaux, le cumul versement mobilité et versement mobilité additionnel ne peut dépasser un certain seuil fixé par la loi et par circulaire, impliquant qu’on ne peut finalement lever du versement mobilité additionnel que dans les territoires de moins de 100 000 habitants.

Comment procéder ?

- Faire évoluer le périmètre de perception du versement mobilité additionnel, en le définissant par rapport aux limites territoriales des Établissements publics de coopérationnel intercommunale (EPCI) qui composent le syndicat mixte SRU et non à la notion d’aire urbaine, afin de mieux correspondre aux besoins de mobilité des territoires.

- Faire du versement mobilité additionnel un vrai versement mobilité additionnel en permettant de le lever dans tous les ressorts territoriaux. Celui-ci-pourrait être fléché vers des actions ou des services contribuant à l’intermodalité.

À lire aussi…

– Avant Ambition France Transports, le GART engage une démarche fédératrice

– Ambition France Transports : le GART mobilise les acteurs de la logistique urbaine